とりとめのない記事

こんばんわ。ぬです。お久しぶりでございます。

ええ、このたび、私、仕事をさぼっているのがばれたのか、

アメリカに飛ばされることになりまして、

まあその絡みで、アップル社もソフトバンクもアメリカも嫌いなのに

ソフトバンクのiPhoneもってアメリカいかにゃならんのですよ。

http://www.softbank.jp/mobile/service/global/america-hodai/

なにこの禁忌のちゃんぽん。

そう思っていたこの頃、中国人留学生から晩飯に招待されて、鍋食べてきました。

おいしいですが辛いです。

え、何、おまえベジタリアンじゃなかったのかって?

少し拘りを捨てろと言われてる気がします。

モラル・ハラスメントの心理構造

タイトル:モラル・ハラスメントの心理構造

著者: 加藤諦三

ページ数:230ページ

この本で扱うモラル・ハラスメントは、「美徳によって他人を支配する」行為を指すという。美徳とは、「人間はみんな仲良く」とか「人を疑ってはいけない」とか「親には感謝するべき」とかそういうものだ。

注意点として、この本、読みやすくはあるのだが、

・同じことを何度もいうタイプの文章

・とりとめのない文章

・学術的なことは載っていない

という感じなので、知識をつけるための教科書としてはお勧めできない。美徳による支配がどのように行われ、その結果人はどうなってしまうのか、それをざっくりと知りたい場合に読む本だ。

本文には、親子関係からのモラハラを特に重要視しているようで、その例が随所に出てくる。

P28 喧嘩にならない喧嘩

いじめを正当化する、それがモラル・ハラスメントである。

(略)

とにかくこういう人は、要求の仕方が間接的である。モラル・ハラスメントは美徳による支配だから、喧嘩にならない。

喧嘩にならない喧嘩がモラル・ハラスメントである。

「そうですか?」「そうとってしまうのですね」と言われる。喧嘩ができない。

親が子共に、「好きにしなさい。自分で考えなさい」と言う。しかし、非言語的メッセージとしては、「勉強しなさい」である。

子供は仕方なく勉強する。すると後で母親に、「遊んでくればよかったのに」と言われる。子供は不満だけれども母親に嚙みつけない。何となく不愉快である。母親は責任を逃れている。

言葉として「好きにしなさい」と言いながら、非言語的なメッセージとしては「勉強しなさい」である。どっちに転んでも親に責任はない。

(略)親の偽善である。親がその時その時で立場を変える。だから喧嘩にならない喧嘩しかできない。

P132

「人間は皆同じだ」という教えは、純粋な人を地獄に堕とす教えである。現実の世の中には質の悪い人もいれば、質のよい人もいる。悪魔から天使までいるのが人間社会である。犬にはこれほどの違いはない。

それなのに、「人間は皆同じだ」と教えることは、純粋な人に「あなたは悪魔の餌食になれ」と言うのと同じである。断じて人間は同じではない。

(略)

搾取タイプの人も相手から取ることしか考えていない。そういう人と「仲良くする」ということは、「あなたは搾取されなさい」ということでしかない。「仲良く」という良識の内容は相手を見ないで言えば、質の悪い人の天国である。

人間ほど違わない犬でさえも同じことが起きる。五匹の犬が生まれる。そこに何も考慮しないで食事を与える。

すると気の弱い犬は食べられない。この気の弱い犬に「仲良く」ということは、「あなたは死になさい」ということでしかない。

「仲良く」という良識は、気の弱い犬を退け、あるいは無視して自分の食べたいものを食べる犬に向かって言うべきことで、五匹の犬皆に言うべきことではない。

そういえば311の頃、津波とか原発で混沌としていた時期に、他の地域に逃げる人に対して「自分だけ良ければいいのか」なんて嚙みつく人が非常に多かったが、あれもここでいうモラハラと同種の発想だろう。他人の土地を騙し取って移住するなら確かに自己中だが、危ないから他に行くというだけでどうして自分最優先という発想になるのか理解に苦しんだ。

むろんモラハラをするサディストが"目立った"のか、それとも人間だれしもそういう側面を持っている、という事なのかは定かではない。

Fusion360でファイルの削除をしたい

ちなみに、Fusion360を触ってみた限り、SolidWorksのほうがずっと好印象なんだけど、SolidWorksに似たインタフェース持ってるDesignSpark Mechanicalがミラーが使えないというとんでもない欠点を抱えているので、やっぱりこっちでいこう。で、Fusion360はデータをクラウドに保存するんだけども、保存したデータを削除する方法がわからなかったのでここに書く

つもりだったんだが、

この記事書くためにFusion360起動したんですよ。そしたらなんか更新入って、日本語化されたじゃないですか。それはまあ設定の問題だろうとして、データパネル上の一覧から右クリック→削除って項目ができた訳で、とどのつまりは

意味ないなこの記事

一応書いておくと、もし上記ができない場合、右上の名前が書いてあるところから[マイ プロファイル]でWebへとんで、左上の[Data]をクリックする。現れた一覧の[○○'s First Project]などをクリックすると、ファイル一覧が出てくる。 ファイル名を右クリックするとDeleteが出てくる。

Fusion360をインストールしてみたよ!

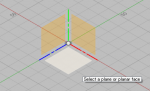

●プリミティブを配置

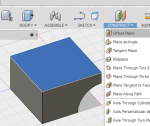

左上の箱の描かれたCREATEボタンをクリックすると、プリミティブ一覧が出てくる。

クリックすると、配置する面を選択する状態になるので、黄色い三面のどれかをクリック。

面にドラッグで図を描き終わると、高さ指定ができる

|

|

|

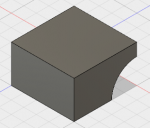

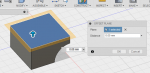

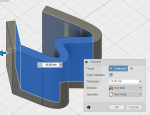

●ブーリアン

配置するときに、Operationを指定すると、ブーリアンができる

|

|

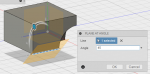

●面を作る

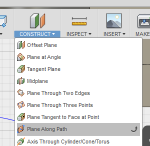

立体の面を選択し、CONSTRUCT-Offset Planeを選ぶと、新たに面を作成できる

立体のエッジを選択し、CONSTRUCT-Plane at Angleを選択すると、自由な角度の面を作成できる

|

|

|

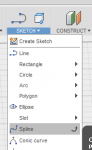

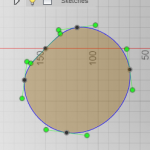

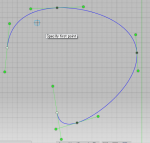

●スケッチ

スケッチはSKETCHの中。

プリミティブと同じように、描画する面を選択してから描く。

|

|

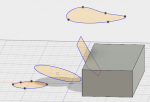

●ロフト

面を沢山作って、そこにスケッチする。

CREATE-Loftを選択するとつなげられる

|

|

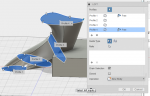

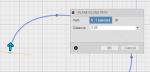

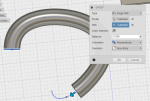

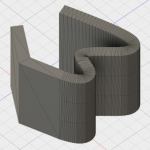

●スイープ

スケッチでパスを描画

CONSTRUCT-Plane Along Pathを選択

スケッチの端点を選択し、面を作成

作成した面にスイープの断面になる面を描く

CONSTRUCT-Sweepを選択。PathとProfileを指定

|

|

|

|

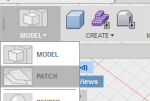

●PATCH

面だけで、体積を持たない、現実には存在しないオブジェクト。

一番左上のボタンを「MODEL」から「PATCH」へ変更。

普通にスケッチ描いて、CREATE→Extrudeで押し出しすると面ができる

|

|

|

●面に厚みをつける

PATCHで面を作ったらMODELに戻ってCREATE→Thickenを選択。

厚みをつけたい面を選択して矢印で引っ張るか数値を入力する

|

|

●obj形式で保存

メッシュに変換してobjで保存できる。

CREATE→Create Base Featureを選択

MODFY→Mesh→BRep to Mesh

メッシュ化したいオブジェクトを選択してOK

三角形になるので、画面左のツリーの中の「MeshBody1」を右クリック→Save as obj

|

|

|

|

|

一目でわかるglViewport

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150903-00000078-mai-bus_all

<マイナンバー>適用拡大 金融資産監視強化 改正法成立

10月から国民全員に通知されるマイナンバーを、2018年から任意で預金口座にも適用する改正マイナンバー法が3日の衆院本会議で成立し、マイナンバーの活用範囲が現在決まっている制度より広がり、国による金融資産の監視体制が強化されることになった。

究極のITオンチが年金情報を流出させたのを見て、こいつらに「個人情報」を管理させても大丈夫だと思う国民はいないと思うのだが、個人情報流出の恐ろしさという意味では、

マイナンバー占い:

あなたの名前とマイナンバーを入力してください!

なんていう詐欺に引っかかりそうな人が沢山いるとどこかの誰かが懸念していたので、一応周知しておこう。迂闊に入力するもんじゃない。

コンビニから住民票をとれるというのはメリットではあるのだが、そもそも土日祝日に役所を開けてくれさえすれば不便さの七割ぐらいは解消するので、べつにマイナンバーがうれしいわけではない。何も休むなと言ってるんじゃない。休日空けとけといっているだけである。

今の日本政府がやろうとしているくらいだからどうせろくな事ではないだろうが、徴兵制、預金封鎖を見据えてのことだともっぱらの噂である。不安に思ったらマイナンバー+上記キーワードで検索してみると良い。

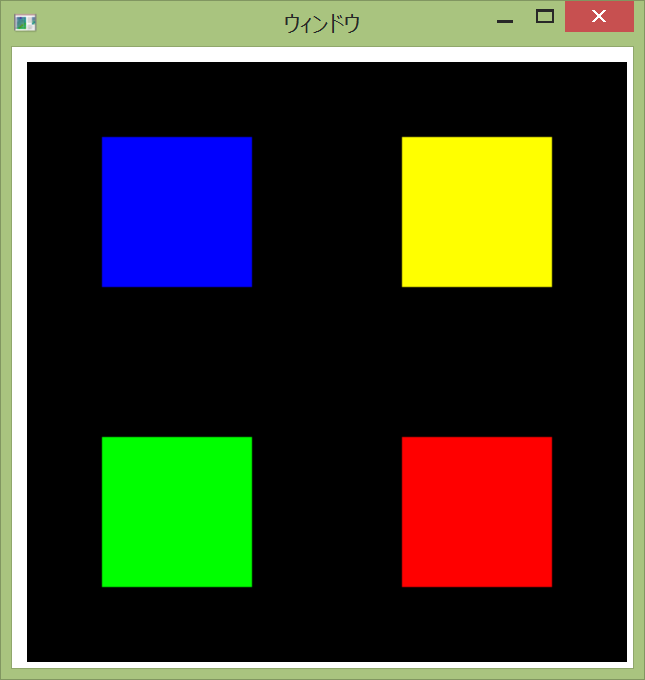

さて、普段なんとなく使っているglViewportだが、画面を四分割したくなって混乱したのでここに挙動を整理。

glViewportは基準点がウィンドウの左下なので、ウィンドウズの左上基準で考えると混乱する。

あとglClearでの指定はglViewportの範囲内だと思っていたのだが、描画領域全部らしいと初めて知った。何年GLいじってるんだ私は。

void wm_Paint(HWND hwnd){ RECT rect; GetClientRect(hwnd,&rect); long width = rect.right; long height = rect.bottom; HDC hdc; PAINTSTRUCT ps; hdc = BeginPaint(hwnd , &ps); wglMakeCurrent(hdc,hRC); glClearColor(0 , 0 , 0 , 0); glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); //緑の四角を描画 glViewport(0,0,width/2,height/2); glColor3d(0,1,0); glRectd(-0.5,-0.5,0.5,0.5); //青の四角を描画 glViewport(0,height/2,width/2,height/2); glColor3d(0,0,1); glRectd(-0.5,-0.5,0.5,0.5); //赤の四角を描画 glViewport(width/2,0,width/2,height/2); glColor3d(1,0,0); glRectd(-0.5,-0.5,0.5,0.5); //黄色の四角を描画 glViewport(width/2,height/2,width/2,height/2); glColor3d(1,1,0); glRectd(-0.5,-0.5,0.5,0.5); glFlush(); SwapBuffers(hdc); wglMakeCurrent(0,0); EndPaint(hwnd , &ps); }

極力Windows+C言語でスレッドを使うサンプル

あれだ。サンプル作れといわれたので即興で書きました。仕事は普段CLIなんで個人的には使う機会すくないです。

#include <stdio.h> #include <process.h> //スレッドを使用するために読み込む #include <windows.h> //HANDLE型のために読み込む //スレッドのサンプル(Windows,C言語, beginthread版) #define COUNT 40 //スレッドとなる関数 戻り値void , 引数void*、呼び出し規約__stdcall指定の関数である必要がある unsigned __stdcall Thread_Function(void* p); //スレッドに渡す引数を束ねた構造体 struct arg_forThread{ HANDLE hMutex; int uid; int start; int end; int *pInteger; double* pDouble; int *pprogress; }; //////////////////////////////////////////////////////// //エントリポイント //////////////////////////////////////////////////////// int main(int argc,char* argv[]){ //処理内容 //Integer配列の中身を1/2した結果をDouble配列に格納します。 int Integer[COUNT]; //元データが入った配列 double Double[COUNT]; //結果を格納する配列 HANDLE hMutex; //排他処理用の変数 HANDLE hThread[2]; int progress = 0; for(int i = 0; i < COUNT; i++){ Integer[i] = i; } //スレッド開始の前に排他処理の設定 hMutex = CreateMutex(NULL,FALSE,NULL); //引数を設定 arg_forThread arg1 = { hMutex, 0, 0, COUNT/2-1, Integer, Double, &progress }; //引数を設定 arg_forThread arg2 = { hMutex, 1, COUNT/2, COUNT-1, Integer, Double, &progress }; //スレッド開始 //スレッドどなる関数へは引数を一つしか渡せないため、void*へキャストした構造体のインスタンスへのポインタを渡す hThread[0] = (HANDLE)_beginthreadex( NULL, 0, Thread_Function , //スレッドとして走らせる関数を指定 (void*)&arg1, //(Thread_Function)が受け取る引数 0, //すぐ実行 NULL ); hThread[1] = (HANDLE)_beginthreadex( NULL, 0, Thread_Function , //スレッドとして走らせる関数を指定 (void*)&arg2, //(Thread_Function)が受け取る引数 0, //すぐ実行 NULL ); //両方のスレッドが終了するまで待ちます。 //スレッドがすべて終了するまでフリーズすることになります。 WaitForMultipleObjects(2,hThread,TRUE,INFINITE); CloseHandle(hThread[0]); CloseHandle(hThread[1]); CloseHandle(hMutex); getchar(); //結果をゆっくり見るためのgetchar return 0; } unsigned __stdcall Thread_Function(void* p){ //引数を受け取る struct arg_forThread* parg = (arg_forThread*)(p); HANDLE hMutex = parg->hMutex; int uid = parg->uid; int start = parg->start; int end = parg->end; int* pInteger = parg->pInteger; double* pDouble = parg->pDouble; int* pprogress = parg->pprogress; for(int i = start; i <= end; i++){ Sleep(uid?7:3); //重い処理を入れないと結果がわかりにくい pDouble[i] = pInteger[i]/2.0; //処理本体 //Mutexは同一領域に書き込まない場合は必要ないので、呼出元でstart-endがダブらないようにしているpDoubleに対してはかける必要がない //pprogressが指す先のメモリは同時に変更される可能性があるので、排他処理をしないといけない WaitForSingleObject( hMutex , INFINITE ); //他のスレッドから参照できなくする (*pprogress)++; printf("%s\t%.2lf%%\t%d %lf %d\n",uid?"*":"***",(double)(*pprogress)/COUNT*100,i, pDouble[i],pInteger[i]); ReleaseMutex( hMutex ); } return 0; }

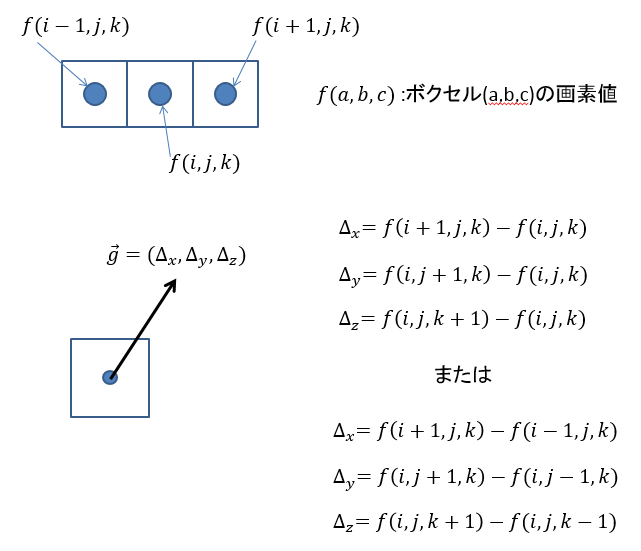

ボクセル勾配の式

ボリュームレンダリングなどをするときに、結果にシェーディングをかけたい場合、光の反射する角度を計算するためにどうしてもボクセルの法線というものが必要になる。

そんな情報は元々ないので、以下の式で計算する。要は、自分と自分の隣、または自分の隣同士のボクセルの差を求め、その結果をベクトルの成分とする。iとi+1の差を求めるか、i+1とi-1の差を求めるかは、偉い人たちの間でも議論が分かれるようである。まあ下々の者にとってはどうでも良い。

映画版のミッション・インポッシブルを見た感想を伝える努力をする

Huluで、トム・クルーズのミッションインポッシブルの1~4までやっていたので見たんだが、その感想をなんとか人に伝える努力をしてみたいと思う。

例えば、「名探偵コナン」を劇場まで見に行った所を想像して欲しい。開始から約十分で事件が起こり、コナンが推理を始める。しかしその十分後に大きな地震がおこり、容疑者の鞄が床に落ち、はずみで中から凶器が飛び出す。「ちっ。ばれちゃあしょうがねえな!」といきなりの自白。次の瞬間には犯人がどこからかマシンガンを取り出し乱射。アガサ博士、毛利小五郎、蘭、目暮警部といった重要人物が意識不明の重体。コナンだけが体格の小ささもあって軽傷で済む。

犯人は逃走するが、後日、ネットの匿名掲示板に都会での無差別殺人の予告が書き込まれる。その時刻には警察が向かうが、犯人は戦車で現場に現れ、周囲に砲撃を繰り返す。警察の装備では歯が立たず窮地に陥るが、警察の言いつけを破り現場に来ていたコナンが戦車に飛びつき、アガサ博士のところから持ち出した新型小型爆弾の試作品を使い、戦車の装甲に穴を空ける。警察はここぞとばかりに拳銃を撃ち込み、犯人を負傷させる。だがそれでも犯人は命からがら逃走する。

数日後、警察は破棄された戦車から犯人の行動範囲を洗い出し、潜伏先の特定まで至った。犯人逮捕に向けて動き出す警察だったが、いても立ってもいられずコナンは先に潜伏先へ向かう。

そこで見たものは、負傷した犯人と、「警察は三日後にはここに来る。パスポートは用意したから国外へ逃げろ」と犯人に言い聞かせる、高木だった。

何で裏切ったんだ!みたいな会話がちょっとあって、二人は撃ち合い、犯人は死亡、高木は車で逃走。コナンも車に乗ってカーチェイスを繰り広げ、持ち前のドライビングテクニックで高木を追い詰める。後がないと悟った高木は「小学生に追い詰められるなんて、考えもしなかったよ。君は何者だい?」「江戸川コナン。探偵さ!」「まいった。僕の負けだよ」で高木が自殺。

最後、警察は潜伏先の資料から真犯人と高木について調査を開始する。ほぼ時を同じくして、コナンはみんなの見舞いに行くと、ちょうどその時蘭が目を覚まし、「蘭!よかった・・・!」で感動の終幕という具合だ。

さて。名探偵コナンを知らない人が見れば、「コナン格好いい!」「あんな小学生いたら惚れてしまうわ。」「高山みなみかわいい」みたいな感想になることは間違いない。そして別に間違った感想ではない。

だが名探偵コナンを大スクリーンで見に来た人は、

推理しろよ

としか思わない。

まあ、凄腕の原作ブレイカー(宮崎駿とか)は普通にこういうシナリオを書くので別に珍しくないのだが、悉く、どういうつもりなのか疑問が絶えない。

それでも、トム・クルーズに罪はない。作品は監督の意向に沿って作られるのだから、非難されるべきは監督だ。

と思っていたらWikipediaに、

なんて書いてある・・・結局お前が主犯か。

彼の失敗はただ一つ、タイトルを「Mission:Impossible」にしたところで、007なら恐らくなんの問題もなかっただろうし、トム・クルーズ人気で人が集まるのなら、完全オリジナルでもよかった。

大体トム・クルーズはスタントマンを使わないで全部自分で演技するところが売りの俳優だ。ところがスパイ大作戦(原作MissionImpossibleの日本版タイトル)は、いかに「何事もなかったかのように仕事をするか」が重要な作品なのだ。

ミッション・インポッシブルとは本来、”凄く難しい任務”をこなす話ではない。”そもそも成功するわけがないような”作戦を、技術とチームワークで推し進め、何が何でも成功させる。しかもそのような干渉があったこと自体しられてはならない、そんな一見地味だが息つく間もない緊張感を楽しむ作品だ。

例えば麻薬の密売組織Aが、犯罪組織Bに麻薬を売ろうとしている。これを阻止しA,Bを壊滅させろ、という指令が下る。

この時、原作のIMFなら、「Aが麻薬の輸送中に、その中身を小麦粉などにすり替え、Bが持ってくるトランクの中身の現金をすぐそれとわかる偽札にすり替え、取引時に互いの不信感を煽り撃ち合いをさせ自滅に追い込む」というプランを立てる。

実行する上で、IMFの関与がわずかでも疑われたら、AとBが自滅しなくなってしまう。そのため第三の組織の干渉の痕跡は一切残してはならない。実はここが一番難しい。爆発や銃撃戦などを起こせば、自分たちの存在を教えるようなものだから論外だ。

つまり、アクションシーンが売りの俳優が活躍できる作品ではない。

最初に1を見たときは私自身スパイ大作戦を知らなかったので十分楽しんだのも本当だ。だから作品自体はアクション映画としては最高の出来なのだ。だが原作を知ってしまったらあれをミッションインポッシブルと呼ぶわけにはいかない。

いやまじで、

なんでタイトルそれにした。

感想を聞かれたらそれしか出てこないではないか。炎上マーケティングのつもりだろうか。

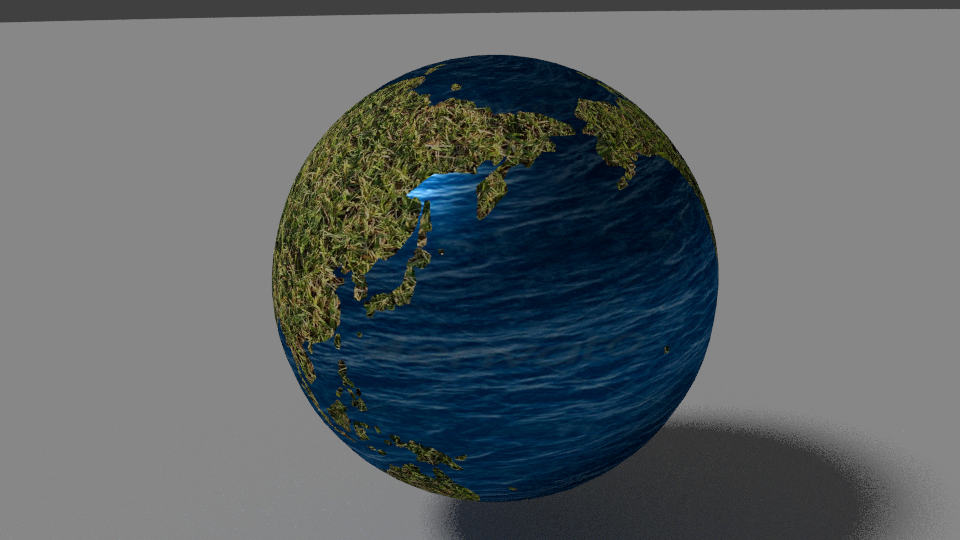

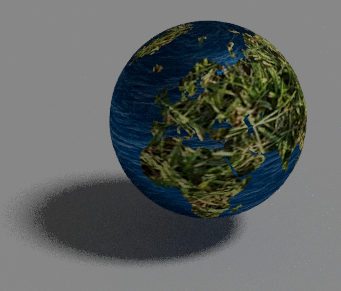

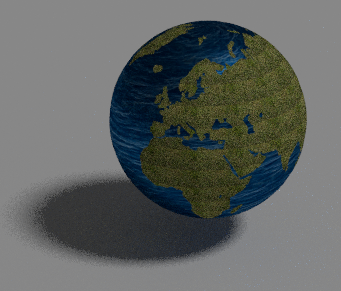

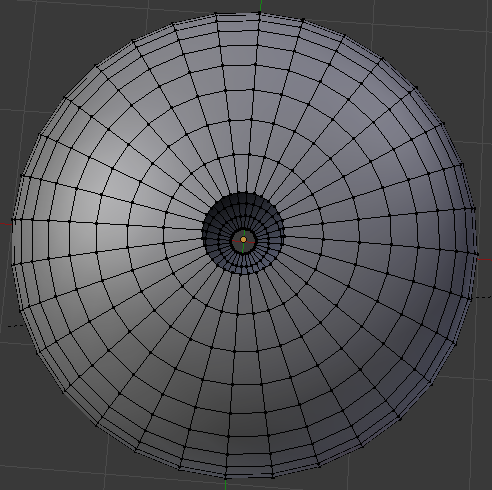

Blender 苔応用 Cyclesで地球の模型 テクスチャの合成 複数のUVマップ

前回、岩、というか石に苔をつける作業をやったが、その応用で地球のような物を作る。

※これはリアリティを求めたものではない。

こんなのができあがる。

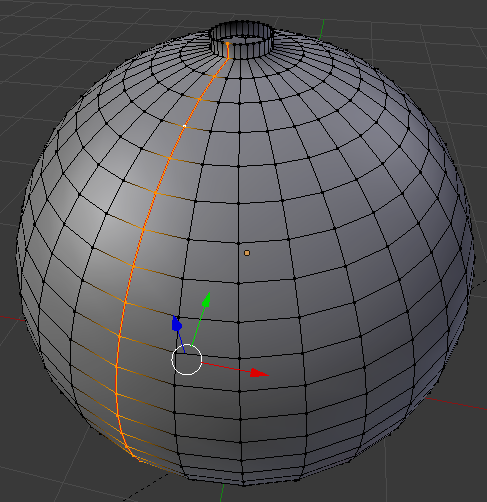

[①]. まず球をUV展開しないと行けない。

こちらを参考に:http://qcganime.web.fc2.com/BLENDER/Misc01.html

|

1. 点が集中する |

|

2.押し出してから |

|

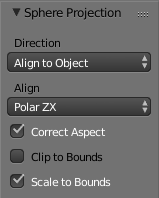

| 3.UV展開 Sphere Projection Directionを Align to Objectに |

|

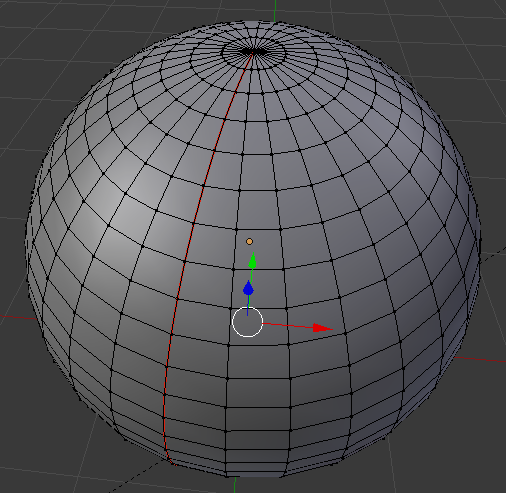

4.頭頂部の点を メモしておいた座標に 収束させる |

|

こうしてできたUVマップ。

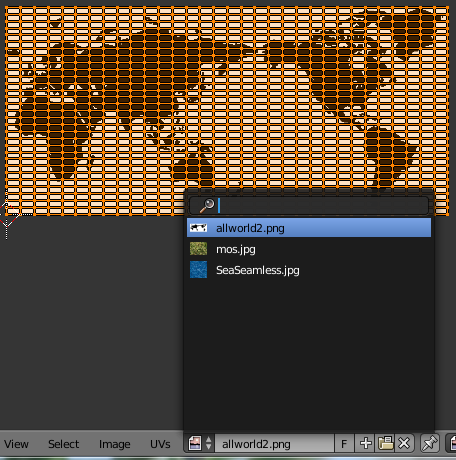

[②]. 次にテクスチャを苔、海、地図の三枚読み込む

地図はhttp://www.collabonote.com/template/waiwai/map/003/003.htmこちらをお借りして陸を黒く塗りつぶした。

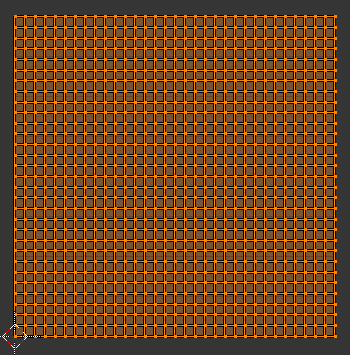

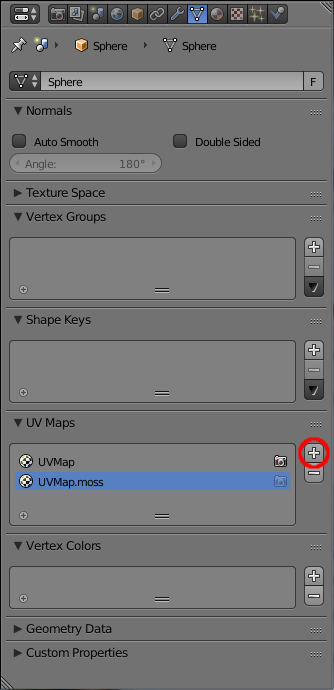

[③]. 球を選択し、二つ目のUVマップを追加する

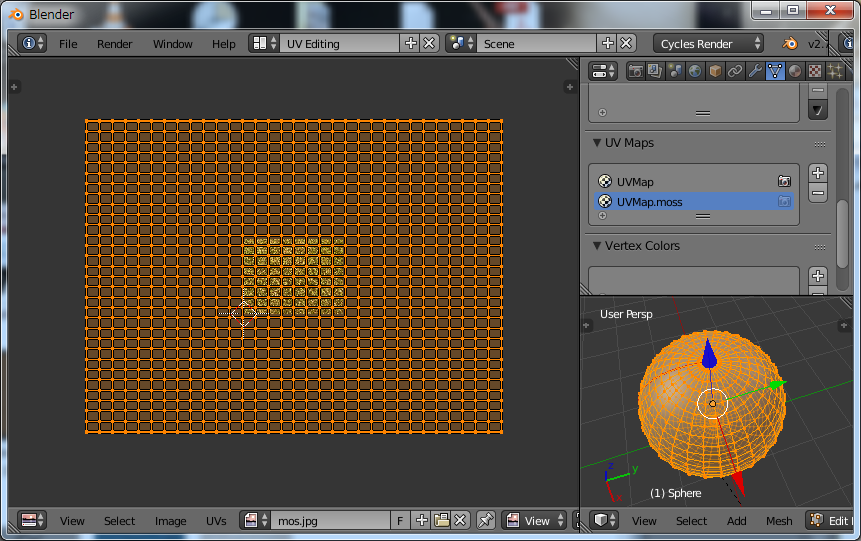

[④]. Editモードへ入り、UV Editingが見えるようにして、UV Mapsに追加したUVMap.mossを選択する。

UV Editing上で[s]を押し、UVマップを拡大する。

これで、UVMapとUVMap.mossが異なるマップになった。

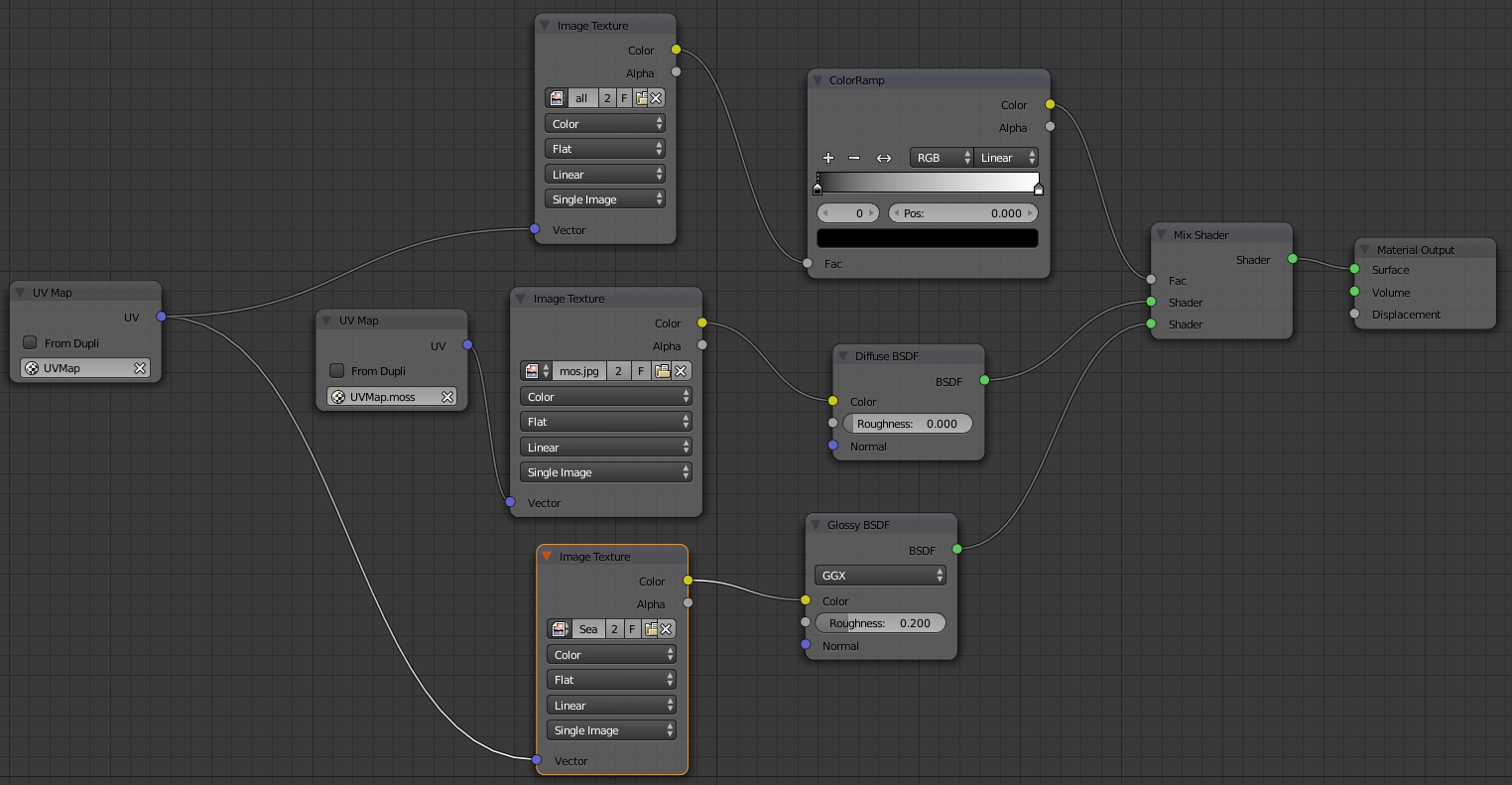

[⑤]. あとはノードエディタで以下のように設定。

前回の岩に苔をはる作業との大きな違いは、ColorRampのFacの入力元を、陸を黒くした白地図にしているところと、陸と海のテクスチャで違うUVマップを使っているところ。あと、海はDiffuseじゃなくてGlossyにしている。

陸と海のUVマップを変えている理由は、陸側のUVマップを拡大・縮小( [④]参照 )すれば海はそのままにして陸のテクスチャの解像度を自由に変えられるから。逆もまたしかり。

あと、海をGlossyにしているので、海だけてかっている。陸にてかりはない。

一生お金に困らない生き方

タイトル:一生お金に困らない生き方

著者: 心屋仁之助

ページ数:201ページ

さて、普段ならぜってーこの手の本は買わないんだが、某所でメンタルブロックの外し方の参考書籍に上げられていたので購入。その方面の書籍にはやはり敵わないが、参考にはなった。少なくとも買って後悔はしていない。

内容は、あえて大別するなら引き寄せ系なので、そっちを多少知っている人には目から鱗的な特別真新しいことは書いていない。ただ、引き寄せの法則関係の本の場合、自分が幸せになれるなにかを引き寄せるという、いわば漠然とした内容なのに対し、この本はお金に的を絞っているのでとても具体的でわかりやすい。

内容を一言で表すと、メンタルブロックを外し、自己評価を上げ、お金の流れをせき止めない(ちゃんと使う)でいれば、なんか知らんが裕福になるよ、という、「そんな事で金持ちになれるなら誰も苦労はせんわ!だから誰もやらないんだ!」的なことが書かれている。(いい加減その矛盾に(ry )

で、実際に心の癖を直したりするにはどうすればいいんですかということもちゃんと書いてはあるが、何しろ3~4時間で読めてしまったくらいの本なので小難しいことは何も書いていない。信じる信じないは別として誰でもすんなり理解できるはずだ。

はずなのだが

結局アマゾンレビューはアテにならんというか、Amazonの低評価、人数は少ないが、明らかに目次すらろくに読んでいないものがあるので、参考にしてはいけない。一般論として、アマゾンレビューから信者とアンチをふるい落とすのは大変なので、

google様の力を借りて立ち読みしよう

本当はレビューがどれぐらいアレなのかちょっと書いたのだが、読み方によっては個人攻撃 になりかねないので削除した。もし購入した人がいたら、是非照らし合わせてみて欲しい。ちなみに、潜在意識は科学的に研究も証明もされているはずなので、その活用という観点から見れば非科学的ではない(と思う)。常識的でないだけである。私は夕べ一気に読んだばかりなので効果があったとかなかったとかは全くいえないが、私の中の評価が結構高かったのは本当だ。