月火水木金土日

2017/06/09 18:50 夕日

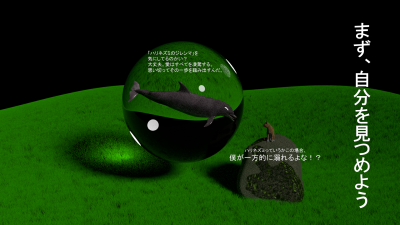

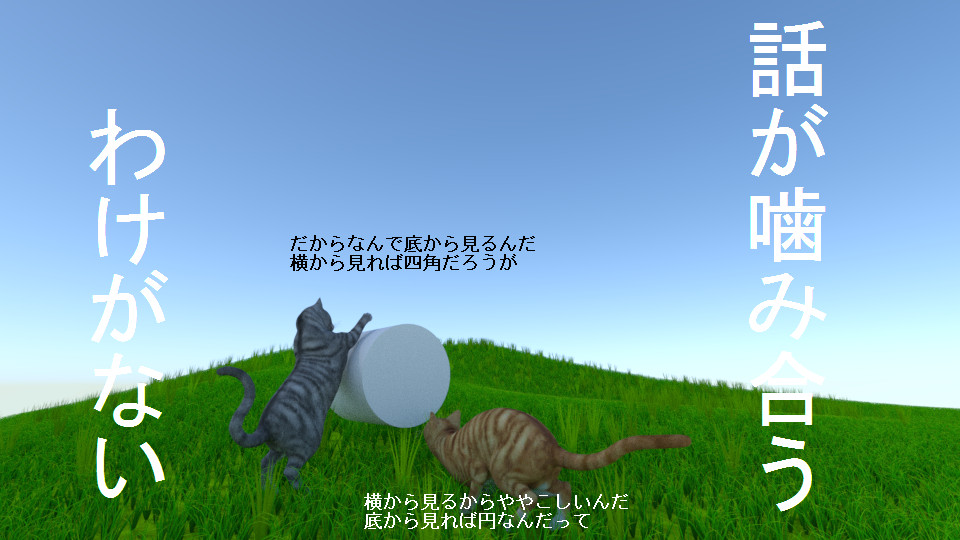

まず、自分を見つめよう

人は自分の信念を持っている。

それが自分にとってどんなに正義でも、過信してはいけない。

相手には相手の性格があり、癖があり、人生がある。

誰にでも分け隔てなく正しい答えなど、本当にあるのだろうか・・・

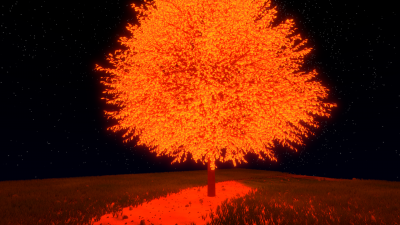

Blender/Cycles 練習 作品No.00011 燃えるような木

Blender/Cycles 練習 作品No.00010 道

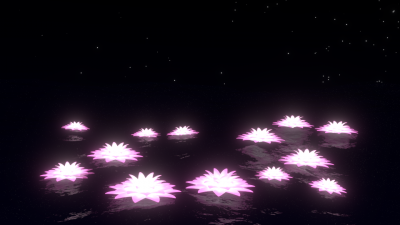

Blender/Cycles 練習 作品No.00009 夜の花

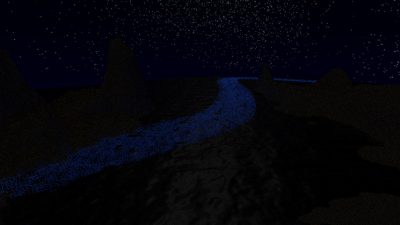

Blender/Cycles 練習 作品No.00008 夜+海

スカイドーム

http://blender.stackexchange.com/questions/13853/create-hdr-map-from-render

をレンダリング。夜空のスカイドームを作って、海はOceanモディファイア。

ウミホタルの画像を検索してそれっぽく光らせる。