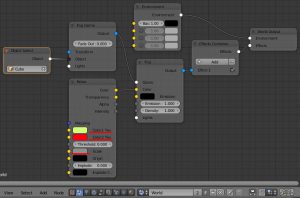

Vray for BlenderでNoiseテクスチャをfogに適用(Color)

- [Shift+A]→[Selectors]→Object Select

- [Shift+A]→[Effects]→Fog Gizmo

- [Shift+A]→[Texture]→Noise

- [Shift+A]→[Effects]→Fog

- [Shift+A]→[Effects]→Effects Container

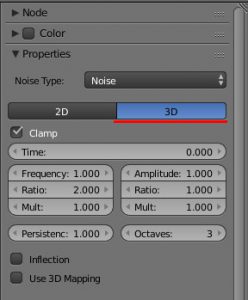

Noiseノードの設定。Propertiesで、[3D]を選ぶ。これをしないと2Dテクスチャが伸びたようなフォグになる。

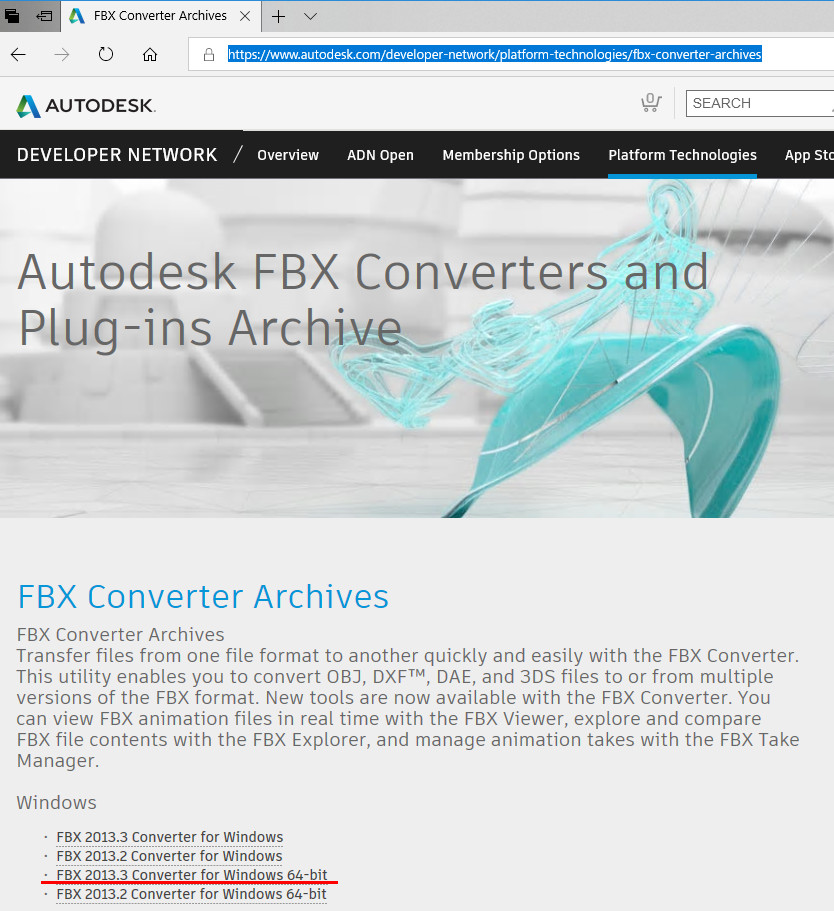

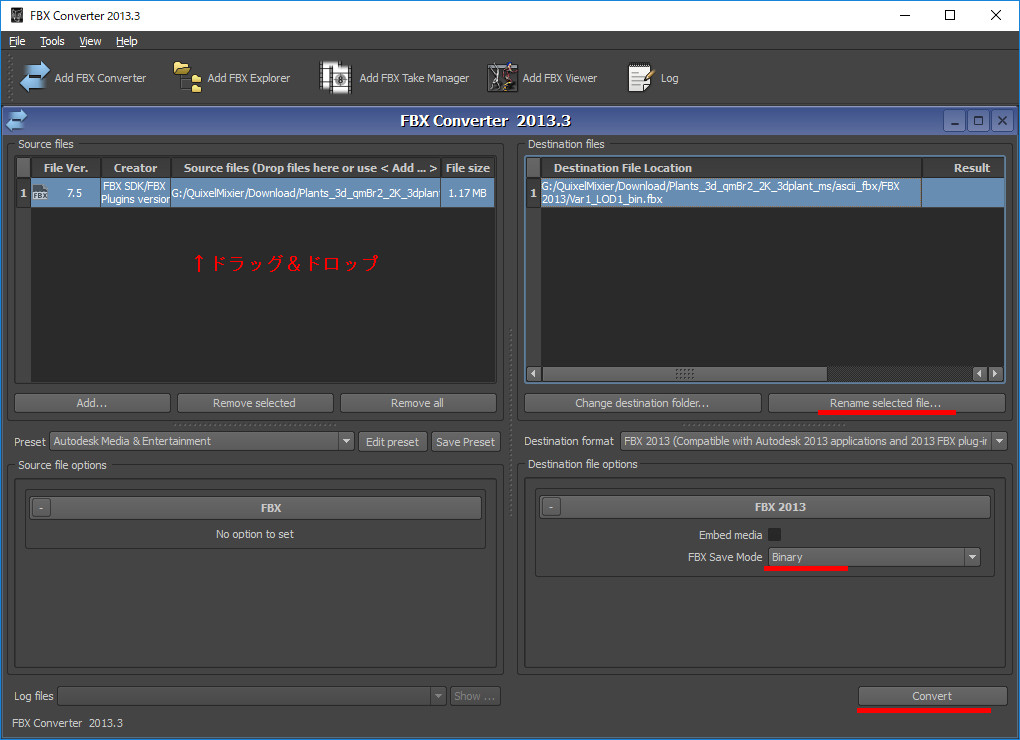

ASCII FBX files are not supported

BlenderでASCII FBX files are not supportedと言われたとき。

どうやらASCII FBXに非対応らしいBlender。Autodesk公式からコンバータをダウンロードする必要がある。

FBX Converter Archivesへ行き、FBX Converter Archivesの自分のOSに合ったものを選ぶ。

インストーラー ![]() がダウンロードできるので、インストールする。

がダウンロードできるので、インストールする。

画面左側の領域にBlenderがエラーを出したfbxファイルをドロップすると、右側に出力予定のファイルパスとファイル名が表示される。

Change destination folder... ・・・保存先のフォルダを指定。ただし、下のRename selected fileでも変更可

Rename selected file... ・・・出力ファイル名を変更。ただし、フォルダ変更もできる

FBX Save Mode ・・・ここはBinaryであることを確認

Convert ・・・変換実行

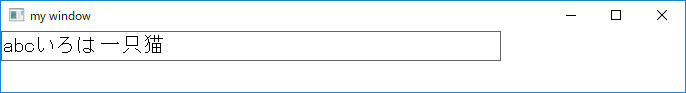

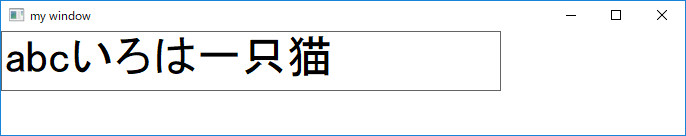

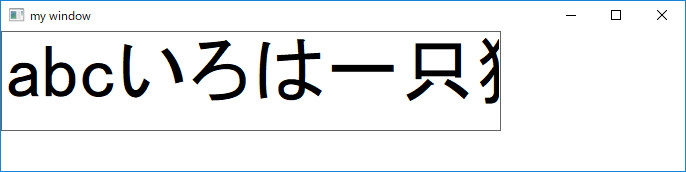

Win32apiでEDITのサイズを変えたときにそれなりのフォントサイズにする

EDITコントロールのサイズを変えるのはたやすいが、フォントサイズの指定はCreateFontでフォントを作成し、WM_SETFONTをSendMessageしなければならない。

下のプログラムは、CreateWindowで指定するときのコントロールの高さに応じて、相応のフォントサイズを計算している。

実際にこの方法を使うと、高さ50ピクセルくらいの時はいいが、100ピクセルなど巨大なテキストボックスのサイズに対してやや小さい文字となる。

そのため結果をさらに1.1~1.3倍程度するとよりちょうどよくなる(経験則)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // ウィンドウプロシージャ。今回はいじらない LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wp, LPARAM lp) { switch (msg) { case WM_DESTROY: DestroyWindow(hwnd); PostQuitMessage(0); return 0; } return DefWindowProc(hwnd, msg, wp, lp); } int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, PSTR lpCmdLine, int nCmdShow) { HWND hwnd_parent; MSG msg; WNDCLASS winc; /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // ウィンドウクラスの登録。特別なことはしない winc.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW; winc.lpfnWndProc = WndProc; winc.cbClsExtra = winc.cbWndExtra = 0; winc.hInstance = hInstance; winc.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION); winc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW); winc.hbrBackground = (HBRUSH)GetStockObject(WHITE_BRUSH); winc.lpszMenuName = NULL; winc.lpszClassName = TEXT("MYWINDOW"); if (!RegisterClass(&winc)) return 0; /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // メインウィンドウの作成。特別なことはしない hwnd_parent = CreateWindow( TEXT("MYWINDOW"), TEXT("my window"), WS_OVERLAPPEDWINDOW | WS_VISIBLE, 100, 100, 200, 200, NULL, NULL, hInstance, NULL ); if (hwnd_parent == NULL) return 0; /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // エディットボックスの作成。内容的に普通。 int edit_height = 300;//高さを変数指定する。この高さを基準にフォントサイズを決定するため。 HWND hedit = CreateWindow( TEXT("EDIT"), TEXT("edit box"), WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | ES_LEFT, 0, 0, 500, edit_height, hwnd_parent, (HMENU)1, hInstance, NULL ); //http://d.hatena.ne.jp/It_lives_vainly/20100331/1270002338 //${フォントのポイント数} × ${利用ディスプレイのDPI} ÷ 72 = ${フォント表示のドット数(高さ)} // → ${フォントのポイント数} = ${フォント表示のドット数(高さ)} * 72 ÷ ${利用ディスプレイのDPI} double wdpi, hdpi,sdpi; GetDPI(hedit, &wdpi, &hdpi,&sdpi); //DPIを求める関数(自作)を呼び出し int pt = edit_height * 72 / hdpi; // フォントサイズをポイントで求める // DPIを計算すると大体1.33になるので、 pt = edit_height / 1.33;でもいい //////////////////////////////////////////// //フォント作成 ///////////////////////////// /////////////////////////////////////////// HDC editdc = GetDC(hedit); int lfHeight = pt; HFONT hEditFont = CreateFont(lfHeight, 0, 0, 0, FW_NORMAL, FALSE, FALSE, 0, SHIFTJIS_CHARSET, OUT_DEFAULT_PRECIS, CLIP_DEFAULT_PRECIS, DEFAULT_QUALITY, DEFAULT_PITCH, "MS Pゴシック" ); ReleaseDC(hedit,editdc); ////////////////////////////////////////// //フォント変更のメッセージを送信 ////////// ////////////////////////////////////////// SendMessage(hedit, WM_SETFONT, (WPARAM)hEditFont, MAKELPARAM(TRUE, 0)); while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)) { TranslateMessage(&msg); DispatchMessage(&msg); } DeleteObject(hEditFont); return msg.wParam; }

GetDPIの中身はこのようになる。

//参考↓ //https://gist.github.com/skitaoka/842b8d6cbb00bb54d9ef430dd082e822 void GetDPI(HWND hwnd,double *width_DPI,double* height_DPI,double* size_DPI) { HDC hdc = GetDC(hwnd); // 画面解像度を取得 const int width_pix = GetDeviceCaps(hdc, HORZRES); const int height_pix = GetDeviceCaps(hdc, VERTRES); const double size_pix = std::sqrt(width_pix * width_pix + height_pix * height_pix); // 物理サイズを取得 (単位は mm) const int width_mm = GetDeviceCaps(hdc, HORZSIZE); const int height_mm = GetDeviceCaps(hdc, VERTSIZE); // インチサイズに換算 const double width_inch = width_mm / 25.4; const double height_inch = height_mm / 25.4; const double size_inch = std::sqrt(width_inch * width_inch + height_inch * height_inch); // DPI を算出 const double width_dpi = width_pix / width_inch; const double height_dpi = height_pix / height_inch; const double size_dpi = size_pix / size_inch; *width_DPI = width_dpi; *height_DPI = height_dpi; *size_DPI = size_dpi; ReleaseDC(hwnd, hdc); }

EditBox高さ30 px

EditBox高さ60 px

EditBox高さ100 px

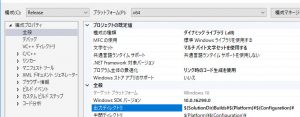

一つのソリューションでexe,dll両方のプロジェクトを管理する時の設定

Visual C++ 2017でプロジェクトを作る際、exe本体の他にlib,dllのプロジェクトを作ることがある。

このとき、プロジェクト設定を例えば以下のようにしておくと、何かと便利である。オープンソース系のプロジェクトを日常的にコンパイルするならその慣例にならえば良いと思う。

また、pdbはデバッグ時にはあっていいがReleaseにはいらないので、Releaseビルドの時には出力されないようにする。

目的とするディレクトリ構成

NewSolution

+--ExeProject //ソースコードが入る

+--DllProject //ソースコードが入る

+--Libs

+--x64

+--Release // lib,expが入る

+--Debug // lib,exp

+--Builds

+--x64

+--Release //exe,dllが入る

+--Debug //exe,dll,pdb が入る

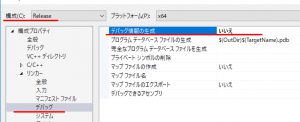

作業1 Release時のpdbの出力をしないようにする

DLLProjectを右クリック

● → プロパティページ → リンカー → デバッグ →

(構成をReleaseにしてから) デバッグ情報の生成 => 「いいえ」

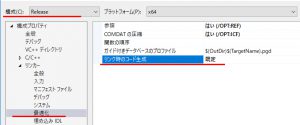

さらに、iobj,ipdbが出力される場合は、

● → プロパティページ → リンカー → 最適化 →

(構成をReleaseにしてから) リンク時のコード生成 =>「既定」

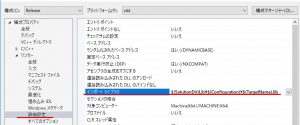

作業2 libファイルの出力先を変更する

● → プロパティページ → リンカー → 詳細設定 → インポートライブラリ

変更前 : $(OutDir)$(TargetName).lib

変更後 : $(SolutionDir)Libs\$(Platform)\$(Configuration)\$(TargetName).lib

これで、NewSolution\Libs\x64\Release\ にlibとexpが出力されるようになる。

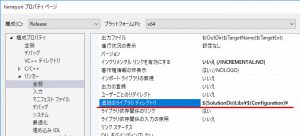

作業3 libファイルの参照先を変更する

最後に、libをリンクしたいexeのプロジェクトで、上記libファイル出力先を参照先に指定する

● → プロパティページ → リンカー → 全般 → 追加のライブラリディレクトリ

追記 : $(SolutionDir)Libs\$(Platform)\$(Configuration)

作業4 exe,dllファイルの出力先を変更する

exe側、dll側同様に、

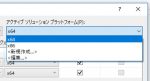

● → プロパティページ → 全般 → 出力ディレクトリ

変更前 : $(SolutionDir)$(Platform)\$(Configuration)\

変更後 : $(SolutionDir)Builds\$(Platform)\$(Configuration)\

プロパティのマクロについて

詳しくは以下を参照:

https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/c02as0cs.aspx

今回使用したのは、

| $(SolutionDir) | slnファイルのあるディレクトリへのパスが入る。最後に’¥’がつく |

| $(Platform) | x64,win32などが入る。最後に’¥’はつかない。→  |

| $(Configuration) | Release,Debugなどが入る。最後に’¥’はつかない。→  |

Blender [Ctrl+G]オブジェクトのグループ化

category.phpのループ実装例 (WP_Query)

一番外側のdivの前後はhtmlやheadやbodyやnaviを入れる領域です。このコードを囲むループは存在しません。

<div class="contents"> <?php $cat_info = get_category( get_query_var( 'cat' ) ); //現在のページのカテゴリ情報を取得 $my_paged = get_query_var( 'paged', 0 ); //現在のページのページ番号を取得 ?> <?php // 記事一覧 $args = array( 'post_type' => array('post'), 'post_status' => array('publish'), 'order'=>'desc', 'orderby'=>'post_date', 'paged' => $my_paged, 'posts_per_page' => 20, 'category_name' => $cat_info->slug ); $query = new WP_Query($args);// $argsで指定した条件に合う記事群を取得 /* タイトル表示 */ echo '<h1>' . esc_html( $cat_info->name ); echo '('; echo (0 == $my_paged ? 1 : get_query_var( 'paged', 1 )) . '/'; echo $query->max_num_pages; echo ')'; echo '</h1>'; // 記事表示用ループ if ( $query->have_posts() ) : while ( $query->have_posts() ) : $query->the_post(); ?> <div> <time><?php the_modified_date('Y/m/d'); ?></time> <!-- 更新日 --> <p><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php esc_html( the_title() ); ?></a></p> <!-- タイトル --> </div> <div> <div><?php /* the_content(); */ /*本文を表示する場合は左のコメントを外す*/ ?></div> </div> <?php endwhile; endif; wp_reset_postdata(); ?> <?php //ページネーション $big = 999999999; $links = paginate_links(array( 'base' => str_replace($big, '%#%', esc_url(get_pagenum_link($big))), 'show_all' => true, 'type' => 'array', 'format' => '?paged=%#%', 'current' => max(1, $my_paged ), 'total' => $query->max_num_pages, 'prev_text' => '前へ', 'next_text' => '次へ', )); ?> <!-- ページネーション表示 --> <?php if( $links){ ?> <div> <?php foreach($links as $lnk){ ?> <span><?php echo $lnk ?></span> <?php }} ?> </div> </div>

esc_html

HTMLテキストをエスケープします。

同種の関数にwp_specialcharsがありますが非推奨となっています。

使用例

その他の使用例

類似関数として、esc_html_eとういものが存在するようですが、使うことはなさそうです。

外部サイト: WordPress の esc_html_e() と esc_html() が紛らわしかったのでメモ

WordPressでWarning: Cannot modify header information – headers already sent by

以下の警告が発生しました。

この警告は、PHPのheader()関数が呼び出されるまえに出力があると生じるそうです。

Webサイトはサーバーにデータを置き、Webブラウザがそれをダウンロードすることで画面に表示しています。

実際には<html>....というHTML本文が送られる前に、サーバーとクライアントで「これからデータ送るからね!」「OK!準備完了!」のような通信を行っていて、常人はこれを全く意識しないのですが、この本文が送られる前の通信をする関数がheader()関数となります。

WordPressの場合、まずfunctions.phpやプラグインの設定などが走り、header()が呼ばれ、それからsingle.phpなどの本文の出力が始まります。

従ってfunctions.phpで何らかの「出力」があったり、そんなことをするプラグインがインストールされると何かにつけてこのWarningが発生するようになります。

PHPの場合、<?php と ?>で囲まれていない内容は全て出力となるため、例えばfunctions.phpが下のようになっていた場合、空行を出力したことになってしまいます。

<?php //ここから register_sidebar(array( 'name' => 'frontmenu', 'id' => 'frontmenu', 'description' => 'フロントページメニュー', 'before_widget' => '<div>', 'after_widget' => '</div>', 'before_title' => '<h3>', 'after_title' => '</h3>' )); ?> <!-- ◆ここに空行がある --> <?php function register_my_menu() { register_nav_menu('primary', 'Primary Menu'); } add_action('after_setup_theme', 'register_my_menu'); ?>

最も間違いの無い解決策は、ファイルの一番先頭をいきなり<?php ではじめ、最後は ?> で終わり、その間を ?> <?php で区切るようなことはしないことで(functions.phpが原因なら)解決できます。